Anne Eastman Interviewed by Ma Jung-Yeon

美術手帖 8月 2021年

Bijutsu Techo, August Issue 2021

文化人類学的なアプローチで彫刻や映像を中心に制作し、日常生活から「芸術」をとらえ直す活動を続けるアン・イーストマン。彼女が考える芸術や「女性」作家の歴史と現在はどのようなものか。その活動の思想について聞いた。

もうひとつの物語をつくる

―― 今年の3月22日から31日までHIGURE 17-15cas (東京)で、4月3日から5月30日まで栃木・日光の「てつおのガラージ」で、あなたの個展「We Passed the Setting Sun, (沈んでゆく太陽を通り過ぎた)」が開催されまし た。詩人エミリー・ディキンソン の詩の一部をタイトルに引用した、今回の展覧会について簡単に 紹介していただけますか。

イーストマン 初めて「てつお のガラージ」という場所に出会ったのは2018年のことです。 今回の展示はそのときに思い浮かび、自分のなかでずっと温めてきたイメージに近いものです。

それは、単純に空間に作品を展示するのではなく、アーティストとコミュニティがつながり、日常生活の営みと真剣な議論が同時に行われる、活性化された場 (activated site)のことです。

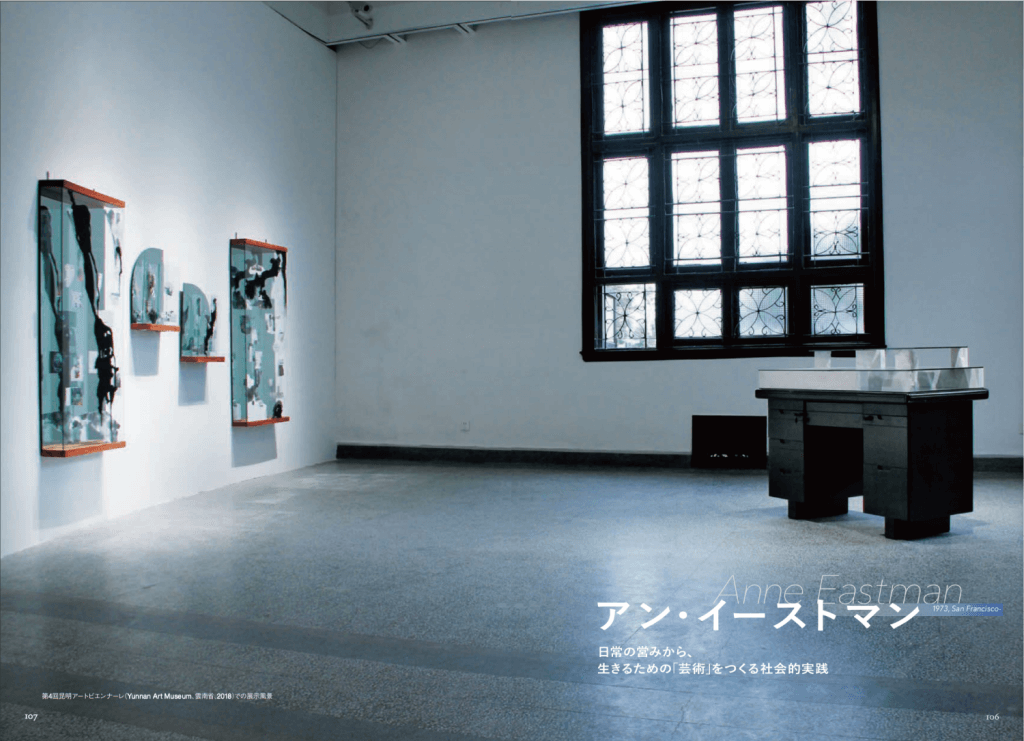

東京の展示で素材として使った新聞は、トレッドソン別邸のリサイクル箱や古いたんすの引き出しから見つけた1970年代の朝日新聞とジャパンタイムズです。なかにはクリスマスの飾りを包むときに使われた新聞も ありますが、読み物としての機能を果たしたあと、そうして家の中 で「来世」を生きてきたということでしょうね。いっぽう、日光の展示では、てつおのガラージの畳の下から見つけた新聞を使用しています。それらのほとんどは83年に刊行されたもので、展覧会初日のちょうど38年前にあたる 4月3日の新聞もありました。 そのなかから興味のあるものを切り取り、切断された鏡の前に配置したガラスのレイヤーのあいだに差し込みました。イメージが鏡のほうを向いているため、観客はその反射像を解読すべく、自然としゃがんだり歩き回ったりしながら作品を凝視します。正面から見えるイメージの反対側は、偶然発見された詩(foundpoetry) のように機能しています。河原温の「デイト・ペイン ティング」の箱の裏には、その日付の新聞が貼られていますが、個人的にはその新聞に書かれている不思議な情報にアウラを感じるときがあります。過去の新聞が本来意図された以上の社会的な慣習と美的感受性を見せてくれるからでしょう。

タイトルを決める前に、個展の企画者である落合多武が短いテキストを書いてくれました。そこに引用されたディキンソンの詩に「死のために立ち止まること ができなかったから」という文章があります。私は以前から彼女の不死の概念に対する繊細なアプローチが好きだったんですが、この詩が、いまという時代や死と不死をめぐる宗教的概念を通じて自然環境を理解してきた日光という場所と共鳴しているように思われました。今回発表した、展覧会と同名の映像作品は、ある場所をめぐる体験を含んでおり、個人的なことと物質的な世界をつなげる私の思考へと鑑賞者を導きます。背後には、東京の会場からそれほど離れていないところに私の家族のお墓があったという偶然も重なっています。

ーーてつおのガラージは展覧会場だけでなく、あなたの企画・運営するレジデンス・プログラムに参加する人のためのスタジオとしても使われていますよね。

イーストマン はい、そのプロ ジェクトの一環で、様々な国から アーティスト、ライター、キュレーター、美術史家などが日光を訪れてきました。彼らが滞在したトレッドソン別邸は、美術関連施設ではなく、友人とサポーターのネットワークによって守られている個人の住宅です。しかしそれは、アントニン&ノエミ・ レーモンド、吉村順三、そして日光の大工の協働によって建てられた近代建築の遺産であり、日本の伝統建築との関係性という面でも重要な建築物です。この歴史とそれが象徴する物事から、人と場所をつなげることによって生まれる新しいアイデアとその重要性を学びました。緩やかにつながり合う人々と彼らの共有する関心から始まる協働、そのような芸術文化の生態系を、私は大切にしています。このプロジェクトは、アーティストとしての自分の人生と制作をめぐる物語と結びついたもうひとつの物語をつくり上げる、ある種の社会的実践(social practice)という意味を持っています。

文化的多様性への視点

――その社会的実践の背後には、アメリカと日本にルーツを持ち、 両国のほかにシンガポールで幼少期の8年を過ごすなど、多様な文化のなかで育った視点があると思います。日本の美術との接点や距離について教えてください。

イーストマン 民藝の愛好家である親の影響で、私は様々な国から収集された伝統工芸品に囲まれて育ちました。それらのデザインに共通しているのは、物と空 間と人間のあいだにある関係性です。1987年から92年頃ま で、10代を東京で過ごした私が初めて現代美術に接した場所は原美術館とギャルリー・ワタリ(現・ワタリウム美術館)でした。それらが象徴する日本近代建築の特徴とも関係している、あの頃の独特かつ親密な経験が自分のなかにある種の理想として残っているのかもしれません。場所に規定されない生き方をしてきた私は、特定の場所でアウトサイダーになることを否定的に考えてはいませんが、日光でのプロジェクトを通じて、自分たちのコミュニティが形成されていくことをうれしく思います。また、ニューヨークとは異なる日本における制作の条件をより良く理解するために努力し、それらをいかに活動へと反映できるかを自問しています。

ーー最後に今回の本特集に関連する質問です。あなたが女性であるという事実が、アーティストとしてのキャリアや活動の戦略、作品に対する評価に影響を与え たと思いますか? また、このような文脈で言及したい作家はいますか?

イーストマン 自分が女性であるということは認識しています。 ただ、異なる国々の文化のなかで育った経験のおかげで、子供の頃から規範的な行為というものがつねに相対的であるという事実に気づき、「アイデンティティの構築」という概念を理解していたと思います。いまこの瞬間にも世界のどこかでは、男女という二項対立の構造を超え、ジェンダーの定義をいかに拡張していくかという問題が懸案として議論されていますよね。

自分について客観的に話すことは難しく、影響というものは複雑なものなので簡単には言えないのですが、私の世代の場合、女性が若手作家として取り上げられることや、展覧会に参加する機会は比較的少なかったように思います。いつも作家ー作品ー観 客(Artist-Artwork-Audience)の三角形が重要だと思いますが、 理由がなんであれ、現代美術界で女性作家の観客が少なかったこと、そしてその影響がかなり悲劇的だったことは否定できません。 希望があるとすれば、この事実に気づき、改善するのはそれほど難しくはないということでしょう。

私は、久保田成子(1937~2015、P74)、ナンシー・ホル ト(1938~2014)、ノエミ・ レーモンド(1889~80)、ロー ズマリー・メイヤー (1943~2014) のようなアーティストに対して深い尊敬と共感の念を抱いています。おそらく男性パートナーとの関係性のなかで、あるいはモニュメント性の低い作風のため、彼女たちは相対的に見落とされてきました。おそらく認知されないことよりも悲しいことは、共同制作に関わった女性作家の役割が男性作家の名義によって軽んじられることでしょう。コラボレーションの力学を個人の才能というレベルに分解することは難しいですが、私は創作の生態系を大事にすべき だと考えています。そして、作品が属する文化とコミュニティという社会的な文脈から切り離して作品を語ろうとする観点に反対します。あまり一般化はしたくないですが、少なくとも私の世代の女性たちは周りの人々との関係における思いやりを重視するように教育されたし、膨大な時間とエネルギーを費やさなければならない女性たちのケア労働は「重要な仕事」とはみなされてきませんでした。学部で文化人類学を学んだ者として、この文脈でヴァンダナ・シヴァ (1952~)のようなエコフェミニストの著作に言及したいですね。 「女性作家としての戦略」という。質問に答えることは、私の世界の見方とは異なるヒエラルキーや二極化されたジェンダーのカテゴリーを受け入れることになりかねません。だからこそ、私はいままで自分がやってきた通り、生きるために必要な活動のなかで芸術を模索していきたいと思います。

You can translate the content of this page by selecting a language in the select box.